Affordance Theory 直觀功能理論:設計的好壞取決於是否符合直覺!

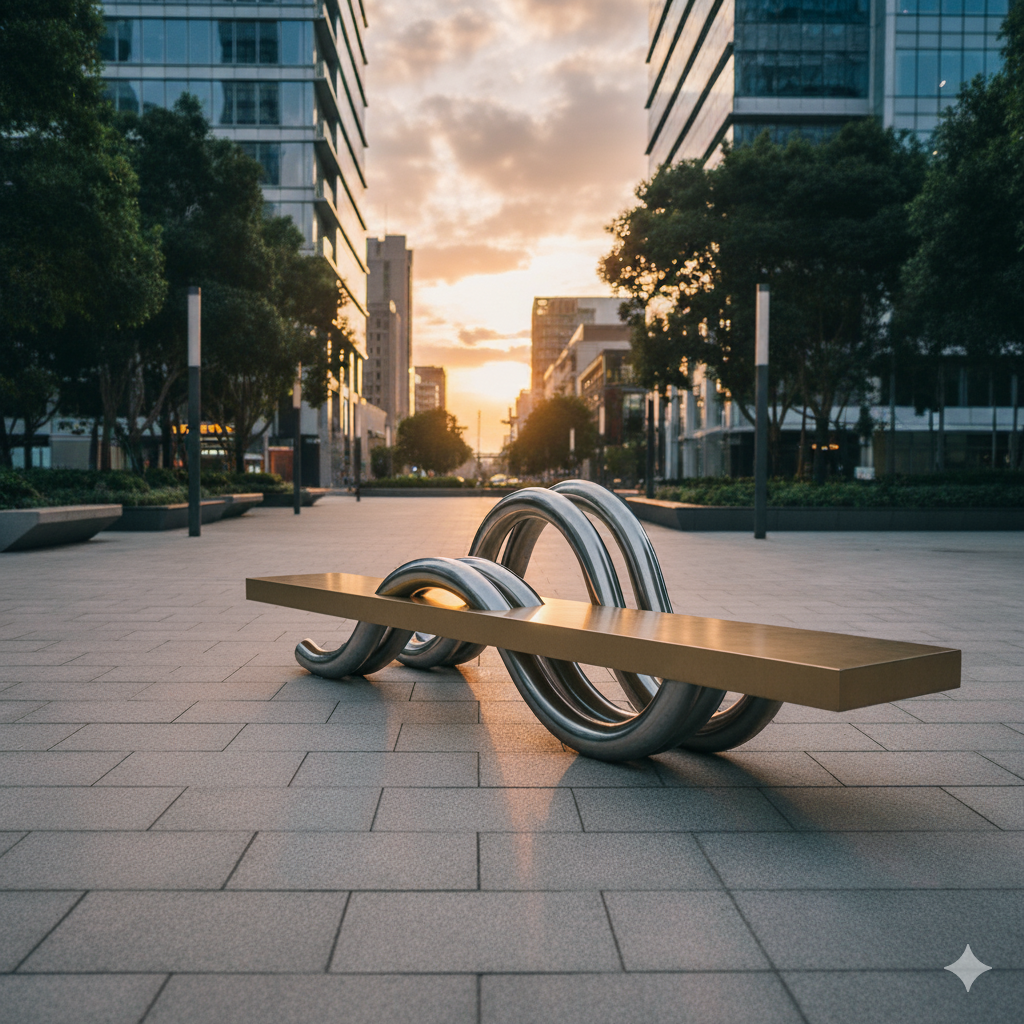

物品直觀功能是物品設計的重點。人們會直觀的認定這物品如何使用。您是否曾經經歷過這樣的狀況,在廣場,有個公共造景,在您看來,很適合讓行人遊客坐下來休息,但坐下來休息時,卻被旁人批評行為不當,因為該公共造景其實是藝術品,而不是座椅。可是,從某些路過人們的角度來看,這真的很像是座椅。

如果,當初這個公共造景設計的目的,真的是要當一個藝術品與座椅兩用的設計,讓往來行人可以歇腳,此時,這個設計就要避免讓人們「不敢」坐上去!也要避免讓旁人質疑真的坐下來歇息的人們。

相反的,如果當初設計這個公共造景的目的,真的是要純粹當一個藝術品,不想讓人們坐下來歇息,這時,就要設法避免讓人們覺得「這是一張座椅」!路過的人們不是故意把這個藝術品當成座椅,只是因為它真的很像座椅。

物品會透露如何使用的線索

物品本身,會透露出「如何使用」的線索,如果物品的設計跟如何使用無法連結在一起,就是不好的設計,會造成誤解,衍生很多問題。相反的,如果物品設計成功地透露出該如何使用該物品的線索,人們不用看說明書、不用聽解說、不用有標示,都可以正確的使用該物品,這就是成功的物品設計。

也就是說,如果按照直覺可以直覺使用,就是好設計。如果靠直覺卻無法正確的使用,就不算是一個好的設計。讓物品能夠很直覺地被使用,正是「 affordance theory」的核心概念。

Affordance Theory直觀功能理論

Affordance Theory是一種心理學理論,在歸類上,屬於環境心理學,討論人們如何理解到環境中的物品的潛在用途(示能性、可供性、預設用途、直觀功能)。

這個理論最早由James J. Gibson(詹姆士·吉布森)於1977年提出,該理論認為人們直覺感受環境中物品的預設功能(affordance),並用這個預設功能與環境互動。Affordance是物體與使用者之間的關係。舉例來說,一張椅子對於一個成年人來說,提供了「坐」的 直觀功能;但對於一個嬰兒來說,它可能只提供了「攀爬」的 直觀功能。

Affordance Theory主張事物本身的屬性會促成人們感受到的物品直觀功能。此理論重點在於人們與事物之間的互動,及互動產生的結果。人們不同的過往經歷、信念和目標,會導致其對特定事物產生不同的直觀功能。舉例來說,在廣場上,人們過去的經驗,是這類的物品應該只是設計良好的座椅,就會在該座椅坐下休息。但如果過去經驗告訴人們,這樣的物品是藝術品,就會覺得應該欣賞該物品,而不是將之作為座椅。

客觀的Affordance

最早的論述認為 affordance直觀功能的存在是客觀的,不論人們是否察覺到它,都會存在。例如,地面可以讓人行走,美麗的花圃讓人欣賞。此時,affordance強調的是從事某項行動的可能性:人們可以在地面行走,可以欣賞花圃。在這種客觀的affordance的論述下,affordance是物品獨立於觀察者的客觀屬性,強調人們與環境的互動關係,affordance是人們直接感受到的,而非經過認知詮釋。

但這樣的論述,很快地被調整成是知覺到的affordance,而非客觀的affordance。如果affordance的定義停留在客觀層面,則affordance不能翻譯為「直觀功能」,因為直觀功能有「主觀」的味道。現在討論Affordance Theory時,確實已將重點放在主觀層面(知覺層面),因此翻譯為直觀功能,是合適的。

知覺的Affordance

Donald A. Norman (唐納德·諾曼)在其經典著作《設計心理學》中,將 affordance的概念引入設計領域,並使該觀念在設計學界廣為人知。知覺到的直觀功能(Perceived Affordances)已成為設計心理學的重要觀念。《設計心理學》該書原名為The Psychology of Everyday Things,之後改名為The Design of Everyday Things。

在設計心理學的書中主張,一個設計是否成功,取決於使用者能否輕易察覺到物品的功能。此時,使用者主觀知覺到物品如何操作的線索,會決定設計的好壞,設計師可以透過視覺、觸覺等元素來傳達訊息,而一個好的設計應該讓「真實的功能」與「知覺到的功能」保持一致。

簡單來說,最早的Affordance Theory討論物品可以做什麼(具備的功能),而之後的Affordance Theory擴張到該物品看起來可以做什麼(知覺的功能)。

什麼是Affordance?

Afford是指承擔,

Affordance是指可以承擔什麼功能,是事物的用途,是人們在觀察或體驗物品時會注意到的點(a use or purpose that a thing can have, that people notice as part of the way they see or experience it) ,

是該物品在「真實世界所提供的行動機會」(opportunities for action offered by the real world),也就是人們直觀地感覺到可以用該物品來做什麼。(https://dictionary.cambridge.org/zht/詞典/英語-漢語-繁體/affordance)

人們感覺到該物品如何被使用,這種感覺到的直觀功能,並沒有對錯,而是人們的感覺。對於同一物品,不同人可能感受到該物品的不同功能。例如,在一個風景區,動線旁的涼亭與座椅,人們立刻解釋成這是休息的地點,該涼亭的直觀功能就是休息地點。而一個風景區景點的寬闊階梯,如果寬度夠寬,疲憊的人們可能直觀覺得,該階梯除了可以讓人爬高之外,可以讓人坐下來,作為稍作休息的地點。但是,若寬度不夠寬,坐下來休息會讓產生通行瓶頸,此時人們會覺得這個地方不是休息點,不能用來休息。

直觀功能理論主張物品僅有在被賦予用途意義時(meaning),才會產生直觀功能,而且我們必須承認該物品設計時的預期的用途(真實的直觀功能)和用戶感受到的可供性(感受到的直觀功能),必須相同,才不會產生使用者的誤解。

Affordance的中文要怎麼翻譯?

Affordance 的中文翻譯並沒有統一,要翻譯成什麼呢?這是很大的問題。在維基百科,Affordance這個名詞被翻譯為環境賦使、直觀功能、預設用途、可操作暗示、符擔性、支應性、示能性等,在學術論文上,也有很多不同的翻譯,完全沒有定論。包括:

- 預設用途:鄧建國、莊明振(2008)

- 可供性:楊梓楣、黃嘉笙、黃嘉君、劉盈君(2010)、李龍飛、張國良(2024)

- 能供性:羅美慧(2020)

- 支應性:郭彰仁(2019)、歐聖榮、鄭佳美、黃郁琇、林建堯(2010)

- 直接知覺:游曉貞、陳國祥、邱上嘉(2006)、

- 賦能:陳小芬、周苓棋(2021)(但「賦能」這一翻譯很容易跟Empowerment Theory混淆)

- 環境賦使:楊梓楣、黃嘉笙、黃嘉君、劉盈君(2010)

本文將Affordance Theory翻譯為直觀功能理論,主要是用「文意」來翻譯。即使不細看本理論的內涵,也很容易從「直觀功能」這樣的中文詞語,理解這個理論的核心觀念。

直觀功能包含範圍

物理性的直觀功能

物件的形狀、材質,是否會誘發特定行為。物品設計讓人直觀認為這是什麼物品。

例如一個膝蓋高度的平面,會讓人覺得這像椅子的設計,讓人覺得想要坐下來或可以坐下來。

認知性的直觀功能

物件設計能否讓使用者直覺理解使用方法,例如網頁上的幾個字,人們並不知道是否可以點選。但將文字放在按鈕內,讓人直觀理解到該文字是可以點擊以進行後續功能的。

反向直觀功能:

避免被錯誤使用的禁止。例如在透明玻璃加上橫條標示,以避免誤認為通道該玻璃是可以進出的通道。

直觀功能的核心構成要素

一個直觀功能(affordance)的產生,取決於物理結構與功效。

1. 結構(Structures):該物品的直觀物理結構。例如一個磨平的石頭,結構讓被認定為可以承載一個人的重量,而且磨平後可以讓人們可以坐下休息。因此磨平的石頭可以作為座椅。

2. 功效性(Effectivities):感受到該物品的功效。例如一塊特定大小和形狀的石頭,因為可以提供成為椅子的功效,因此提供人們可以用它來坐下的行動機會。

參考資料:

Beynon-Davies, P., & Lederman, R. (2017). Making sense of visual management through affordance theory. Production Planning & Control, 28(2), 142-157.

Coulson, N. S. (2017). Affordance theory can help understanding of individuals' use of online support communities. British Journal of Health Psychology, 22(3), 379-382.

Gibson, J. J. (1977). The theory of affordances, in RE Shaw and J. Bransford (eds), Perceiving, Acting, and Knowing, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Norman, D. A. (1988). The psychology of everyday things. Basic books.

Sadler, E., & Given, L. M. (2007). Affordance theory: a framework for graduate students' information behavior. Journal of Documentation, 63(1), 115-141.

李龍飛、張國良(2024)。啟動可供性:社區微信群與健康知識分享行為-來自上海的經驗證據。傳播與社會學刊,(67),157-184。https://doi.org/10.30180/CS.202401_(67).0007

楊梓楣、黃嘉笙、黃嘉君、劉盈君(2010)。動靜態情境下環境賦使知覺過程之身體擺動與行動。大專體育學刊,12(4),20-28。https://doi.org/10.5297/ser.1204.003

歐聖榮、鄭佳美、黃郁琇、林建堯(2010)。以支應性理論探討環境屬性與使用者行爲之關係-以國家美術館前開放空間爲例。戶外遊憩研究,23(4),79-109。https://doi.org/10.6130/JORS.2010.23(4)4

游曉貞、陳國祥、邱上嘉(2006)。直接知覺論在產品設計應用之審視。設計學報,11(3),13-27。https://doi.org/10.6381/JD.200609.0013

游曉貞、陳國祥、邱上嘉(2006)。直接知覺論在產品設計應用之審視。設計學報,11(3),13-27。https://doi.org/10.6381/JD.200609.0013

游雅筑、陳昭秀(2020)。電信服務企業員工參與LINE工作群組所感知的媒體可供性、組織權力與感知使用價值的關係。人文社會科學研究,14(4),1-21。https://doi.org/10.6284/NPUSTHSSR.202012_14(4).1

羅美慧(2020)。從虛擬實境新聞本質探討能供性理論的實踐與應用。復興崗學報,(116),87-111。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=04298063-202006-202010270010-202010270010-87-111

郭彰仁(2019)。從公共藝術品互動行為之觀察整合計畫行為理論與支應性理論建立互動行為模式。造園景觀學報,23(2),1-23。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20170301001-201906-201910020020-201910020020-1-23

鄧建國、莊明振(2008)。應用情感喚醒的造形聯想設計模式探討。設計學報,13(3),81-98。https://doi.org/10.6381/JD.200809.0081

陳小芬、周苓棋(2021)。電商直播之購買意圖研究-賦能理論觀點。資訊管理學報,28(3),281-306。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=16085752-202107-202107120015-202107120015-281-306